20世紀を代表する芸術家、岡本太郎。彼が同じく20世紀美術の巨匠であるパブロ・ピカソについて語った貴重な言葉の数々は、単なる作家論を超え、芸術の本質、創造への姿勢、そして時代との対峙を浮き彫りにします。

岡本太郎自身の芸術哲学と深く響き合う、ピカソへの熱き思いをここに記事としてまとめます。

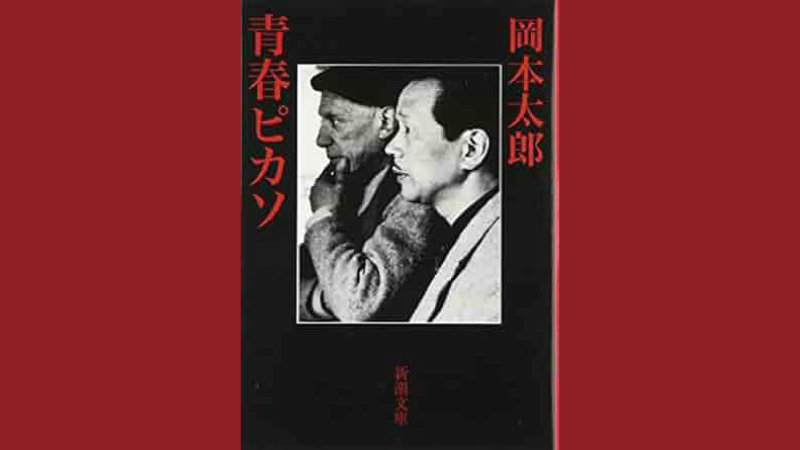

ピカソとの出会い、そして意外な素顔

岡本太郎は、写真で見るピカソの鋭い眼光とは異なる、柔らかな印象を実際に会った際に受けたと言います。

写真を見ると強烈に感じるけども、確かにああゆう鋭さもあるけども、異様に僕と会った時は柔らかい感じがしたな。むしろこっちを包んでくれる柔らかさもあった。柔らかい感じの人。

と語る岡本。また、ピカソの手と岡本自身の手が非常に似ており、身長もほぼ同じだったというエピソードは、二人の芸術家の間にあった不思議な共鳴を感じさせます。

ピカソの知名度については、

戦前のピカソはそれほど人に知られていなかった。美術界では大変なものだったけど。一般大衆化されたのは戦後ですね。

と岡本は指摘します。美術界では早くからその才能が認められていたものの、一般に広く知られるようになったのは第二次世界大戦後であったという事実は、ピカソの芸術がいかに先進的であったかを物語っています。

「アンチピカソ」― 乗り越えるべき壁としての巨人

若き岡本太郎は、20歳か21歳の頃に抽象芸術運動に参加し、その中で最年少でした。彼がその運動に溶け込むきっかけとなったのは、ピカソの静物画との出会いでした。しかし、岡本はその感動を単なる模倣や追従にはしませんでした。

その時ね、ピカソに感動した時にね、感動して抽象芸術描く以上は、作る以上は、アンチピカソ、反ピカソになる。とかくね、何かの作品に感動すると似たような仕事したり、それに従ったようなことをやる。そうじゃないんだ。もし感動したらそれを乗り越える。僕はよくアンチピカソと言う。それはピカソに感動してるから、それを乗り越えなければいけない。

と語る岡本。彼にとって、真の感動は対象を乗り越える力強い動機となるのでした。「ピカソを神棚から下せと僕が言ったのは、ピカソに本当に感動してるからだよ」という言葉は、その強い意志を象徴しています。

この「乗り越える」という姿勢は、時代に合わせることへのアンチテーゼでもありました。

時代に合わせちゃいけない。時代に合わせないと絵というのは売れないしね、評判も取れない。ところがピカソみたいに時代を超え、自分自身を超えていながら、あんな子供だって描かないようなものを、惨憺たる絵を描いてね、ひどいのがありますよ、腐ったような絵を描いて。それがまた感動的に良いんですよ。

と、ピカソの妥協なき芸術への姿勢を称賛しています。

若い岡本太郎がピカソを乗り越えるための武器としたのは、その感動そのものでした。

ピカソに感動したらば、感動したのはこちらなんだから、その自分をまた乗り越えなきゃいけない。だから強烈に感動したものに対して、対立して対決して自分を活かしていくことが、本当の芸術なんですよ。感動したものに頭下げちゃだめだ。

と、芸術家の主体的な姿勢を強調します。

革命的傑作「アビニヨンの娘たち」との衝撃的遭遇

ピカソの代表作の一つである1907年の「アビニヨンの娘たち」。岡本太郎がこの作品の実物と対面したのは戦後のことでした。しかし、その衝撃は鮮烈だったようです。

この作品が発表された当時、ピカソの最大の理解者であったカールワイダーでさえも理解に苦しみ、ブラックやマティスといった芸術仲間からも酷評されました。

ブラックはピカソが、ペトロード (安酒) を1リットルでも飲んで、それで描いたんじゃないかとバカにしたぐらい。

というエピソードは、当時の保守的な美術界の反応を物語っています。発表後、約10年経って展覧会に出品された際も、仲間内からも酷評され、一般大衆からも無視されました。

シュールレアリズム運動の中で印刷物として初めて広く知られるようになり、パリで展示され、そしてニューヨークへと渡るまでには、実に40年近い歳月を要したのです。

戦後、パリの立体派展覧会で偶然にも「アビニヨンの娘たち」の実物を見た岡本は、

『アッ』っと思ったね。こんな素晴らしい絵が。僕は震え上がる程感動したな。やっぱりね、印刷物じゃだめだな。本当のものを見た時にはね、全く感動した。一番感動したとしか思えない。

とその衝撃を語ります。

この作品がなぜこれほどまでに嫌われたのか。岡本は、その理由の一つに黒人芸術、アフリカの美術品からの影響を挙げています。

黒人芸術ね、つまりアフリカの色んな美術品から、彼は、色んな彫刻とかそのものから影響を受けて…その影響でもって、彼は黒人芸術のようなものを描いた。だからほとんど20年、30年ぐらいの間は全然認められないぐらいの状況だった。

と解説します。

「青の時代」と日本人の好み、そして「きれい」と「美しい」の違い

日本では、キュビスムの「アビニヨンの娘たち」よりも、ピカソの20代前半の「青の時代」の作品が好まれる傾向があることについて、岡本太郎は次のように分析します。

あのね、あの青の時代っていうのはね、19世紀からの伝統をね、ずっと続けている訳ですよね。で非常に彼は非常に才能もあるし、非常にロマンチックな要素もあるし…だから日本人は、これには感心するけれども、この後の作品になると普通の人は、『何だこれは!?』と。

そして岡本は、「きれい」と「美しい」は全く異なると力説します。

今日の芸術は、上手くあってはならない、きれいであってはならない、心地良くあってはならない、と。これが3原則だと。

という彼の言葉は、ピカソの作品の本質を捉えています。

きれいなものは美しくないんですよ。この醜悪なもんですね、おっぱいがこんなになってこうあって、鼻が横にあって、口があって、目がこんなに歪んでて、これは本当に不気味なものですよ。だから心地よくはないですよ、だから素晴らしい。

「きれいというのは時代に合わせたパターン。その時代に合わせたもの」であり、「きれいというのと、美しいというのは正反対のもの」だと岡本は断言します。

ピカソは、まさにこの「醜悪美」とも言える、人の目を気にせず自分をぶつけた原始的な力強さの中に、本当の美しさを見出したのだと指摘しています。

豹変するピカソと「ゲルニカ」の衝撃

ピカソは作風が度々変わることから「豹変する」と評されますが、その中でも「アビニヨンの娘たち」は「運命的に決定的だった」と岡本は位置づけます。当時の前衛芸術家たちでさえも拒絶したこの作品こそが、ピカソの新たな出発点となったのです。

そしてもう一つ、岡本太郎がピカソに強烈な感動を覚えた作品が「ゲルニカ」です。1937年のパリ万国博覧会のスペイン館で、岡本はこの作品と出会いました。

まさかこんな絵が飾ってあると。同じ大きさですね。色はほとんど白黒の感じだった…本当に本当にこれ見て『あっ』と思った。全体がピャーとしまっててね、まあ、これでは見られる方はどう思うか知らないけども、大したコンポジションなんですよ。

「ゲルニカ」は、スペイン内戦中にフランコ政権を支援するナチス・ドイツ軍によって無差別爆撃されたバスク地方の町ゲルニカの悲劇を描いたものです。

ピカソの怒りと抵抗の精神が込められたこの作品は、モダンでありながら古典的な要素も併せ持ち、強烈なメッセージを放っています。

非常にモダンであると同時に古典的な要素も持っている。ぴしゃーっとしまってる。

と岡本はその構成力を高く評価しています。岡本太郎の言葉を通してピカソの芸術を見ると、時代に迎合せず、常に自己革新を続けた一人の芸術家の姿、そしてそれに共鳴し、乗り越えようとしたもう一人の偉大な芸術家の魂の叫びが聞こえてくるようです。

それは、現代を生きる私たちにも、芸術とは何か、創造とは何かを問いかけています。